22h30. Vous êtes au lit avec un livre. La lampe éclaire bien. Blanche. Propre. Économique. Et pourtant, vos yeux piquent. Votre tête s’alourdit. Ce n’est pas la fatigue — c’est la lumière. La différence entre lumière naturelle et artificielle ne tient pas qu’à la source : elle touche le spectre, la température de couleur, l’intensité, la direction, et même le scintillement.

Ces paramètres invisibles modèlent votre perception, votre confort, votre détente. Comprendre ces mécanismes, c’est reprendre le contrôle de votre éclairage du soir : sans refaire toute l’installation, juste en sachant quoi régler et pourquoi.

Voici ce qui change vraiment entre ces deux lumières — et comment ajuster la vôtre pour qu’elle vous accompagne, pas qu’elle vous épuise.

Comparer la lumière naturelle et la lumière artificielle permet de choisir un éclairage vraiment adapté à votre rythme et à votre chambre.

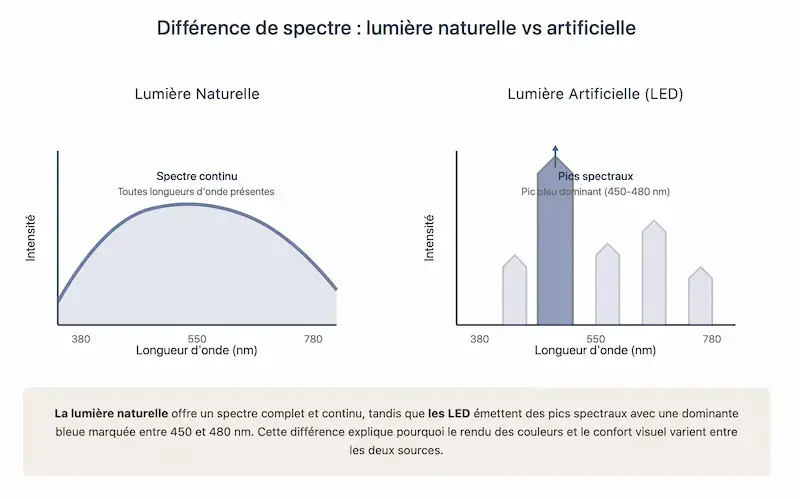

1. Spectre et rendu des couleurs : différence fondamentale entre lumière naturelle et artificielle

Vous connaissez cette sensation étrange ? Vous sortez un vêtement de votre armoire. Sous la lumière de votre chambre, le beige tire sur le gris. Le bleu marine semble délavé. Vous hésitez. Vous changez de tenue. Sans savoir pourquoi ce qui vous plaisait hier ne vous convient plus aujourd’hui.

Ce n’est pas vous. C’est votre lumière artificielle.

La lumière naturelle, elle, ne ment jamais. Elle contient toutes les couleurs du spectre. Du violet au rouge. Sans interruption. Sans trou. Résultat : ce que vous voyez sous la lumière du jour correspond exactement à la réalité. Votre peau garde ses nuances. Vos tissus leurs teintes fidèles. C’est ce que votre œil attend. Ce qu’il a connu pendant des millénaires.

Cette différence de spectre entre lumière naturelle et artificielle influence directement le rendu des couleurs et le confort visuel dans une chambre.

Différences entre lumière naturelle vs artificielle : ce qu’il faut retenir

Les LED, elles, trichent un peu. Pour produire de la lumière blanche, elles mélangent des pics de couleurs. Surtout du bleu (450-480 nm). Entre ces pics, certaines longueurs d’onde manquent. Votre cerveau comble les vides. Il compense. Il reconstruit. Mais cet effort est silencieux. Invisible. Et fatigant.

Vous ne le remarquez pas tout de suite. Mais après une heure de lecture sous une mauvaise LED, vos yeux tirent. Votre concentration baisse. Vous pensez être fatigué. En réalité, c’est juste que votre lumière artificielle force votre cerveau à travailler plus dur.

Alors, comment mesurer cette fidélité des couleurs ?

Deux indices existent. Le CRI (Color Rendering Index) et le TM-30.

Le CRI note la capacité d’une lampe à restituer 8 couleurs de référence. Un CRI de 80, c’est acceptable. Au-dessus de 90, vous vous rapprochez de la lumière naturelle. À 100, vous avez la perfection absolue (celle du soleil).

Le TM-30, plus récent, va plus loin. Il analyse 99 couleurs et révèle les distorsions fines que le CRI ne voit pas. L’Illuminating Engineering Society a créé cette norme pour mieux évaluer la qualité de la lumière artificielle.

Pourquoi ça compte vraiment dans votre chambre ?

Parce qu’un mauvais rendu chromatique ne se contente pas de déformer les couleurs. Il fatigue. Sur la durée, il crée une gêne diffuse. Vous ne savez pas d’où elle vient. Mais elle est là. Surtout si vous lisez. Si vous choisissez vos vêtements le matin. Si vous passez du temps dans cette pièce.

La solution ? Privilégiez des ampoules avec un CRI ≥ 90. L’info figure sur l’emballage ou la fiche technique. Les marques sérieuses l’affichent clairement. Et si vous voulez aller plus loin, certaines lampes connectées ajustent automatiquement leur spectre selon l’heure, réduisant ainsi la fatigue visuelle. Pour choisir facilement, consultez aussi notre Top 5 des ampoules connectées.

2. Température de couleur : comment la lumière naturelle évolue tandis que l’artificielle reste figée

Imaginez. Dehors, le soleil se couche. Le ciel vire à l’orange. Puis au rouge. La lumière naturelle baisse. Se réchauffe. Devient douce. Ambrée. Votre corps capte ce signal. Il sait que la journée se termine. Que l’heure de ralentir approche.

Sauf que vous, dans votre chambre, vous allumez votre plafonnier LED. 4 000 Kelvin. Blanc neutre. Froid.

Et là, tout se grippe.

Votre cerveau reçoit un message contradictoire. Il fait nuit dehors. Mais votre lumière artificielle dit qu’il fait jour. Elle active les mêmes récepteurs que le soleil de midi. Vous restez en alerte. Éveillé. Disponible. Alors que vous devriez commencer à ralentir.

La lumière naturelle, elle, évolue constamment.

Le matin : 2 500 K. Orangé. Chaud. Réveil doux.

Midi : 5 500-6 500 K. Blanc. Neutre. Énergie maximale.

Crépuscule : 2 700-3 000 K. Ambré. Apaisant. Signal de fin de journée.

Votre corps a appris à décoder ces variations. Elles régulent votre horloge interne, comme nous l’expliquons dans notre guide sur l’éclairage circadien.

L’artificielle, elle, reste figée. Une ampoule émet toujours la même température. Matin, midi, soir. Elle ne s’adapte pas. Elle ne suit pas. C’est la grande différence entre lumière naturelle et artificielle : l’une vit avec vous, l’autre vous impose son rythme.

Recréer un soir apaisant avec la bonne température

Le soir, passez à 2 700-3 000 K. Ces températures reproduisent la lumière du crépuscule. Elles ne stimulent pas les photorécepteurs sensibles au bleu. Vous conservez une ambiance chaleureuse. Propice à la lecture. Aux moments calmes. Au lâcher-prise.

Vous savez cette sensation quand vous êtes dans un restaurant tamisé ? Ou devant une cheminée ? Cette atmosphère enveloppante qui invite à ralentir ? C’est exactement ça. Une température chaude. Entre 2 700 et 3 000 K.

Le matin, montez à 4 000-5 000 K. Une lumière plus froide stimule. Elle facilite les préparatifs. Elle dit à votre corps : « C’est parti, on y va ». Pour approfondir ces différences et comprendre comment adapter votre éclairage à chaque moment, consultez notre article sur la température de couleur.

Astuce pratique : si vous ne voulez pas penser à changer vos ampoules matin et soir, optez pour des lampes à intensité et teinte variables. Certains modèles programmables suivent votre routine. Ils ajustent automatiquement la couleur selon l’heure. Le matin, ils vous réveillent en douceur avec une lumière froide. Le soir, ils virent au chaud. Vous n’avez rien à faire. La lumière artificielle imite la lumière naturelle. Sans effort.

Vous retrouvez ce rythme que votre corps connaît déjà.

3. Intensité et direction : maîtriser la lumière naturelle et artificielle dans votre espace

Vous l’avez remarqué. Certaines pièces vous mettent à l’aise instantanément. D’autres vous oppressent. Vous ne savez pas trop pourquoi. C’est souvent une question d’intensité. Et de direction.

La lumière naturelle entre par vos fenêtres. Vous ne contrôlez pas le soleil. Mais vous contrôlez comment il entre. Une chambre plein sud reçoit des tonnes de lumière. Une pièce orientée nord, beaucoup moins. Les voilages filtrent. Les stores bloquent. Les arbres dehors projettent des ombres mouvantes.

Vous pouvez moduler. Filtrer. Bloquer. Mais pas déplacer la source.

L’artificielle, vous la positionnez où vous voulez. Plafonnier ? Applique ? Lampe de chevet ? Liseuse orientable ? Hauteur, angle, puissance : tout est modulable. C’est votre terrain de jeu. Et c’est là que beaucoup se trompent.

Parce qu’un plafonnier seul, c’est l’erreur classique.

Optimiser la lumière naturelle dans votre chambre

Miroirs stratégiques. Placez-en un face à votre fenêtre. Il reflète la lumière naturelle. Il double la luminosité perçue. Vous transformez une chambre sombre en pièce lumineuse. Sans percer de nouvelle fenêtre.

Voilages clairs. Lin. Gaze. Coton blanc. Ils diffusent la lumière sans créer d’ombre brutale. Vous gardez les bénéfices de la lumière naturelle. Sans l’éblouissement. Sans les reflets désagréables.

Murs blancs ou tons pastel. Ils réfléchissent jusqu’à 80 % de la lumière incidente. Les teintes foncées, elles, en avalent plus de la moitié. Vous perdez la luminosité. Votre chambre semble plus petite. Plus fermée.

Si vous manquez de lumière naturelle, commencez par là. Avant de multiplier les lampes.

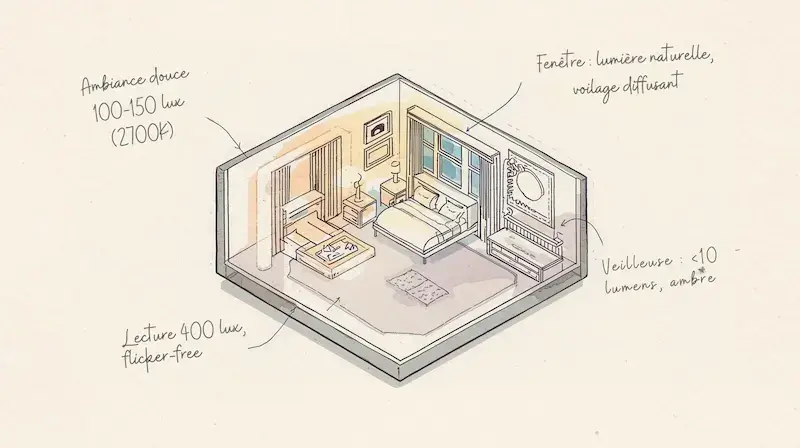

Régler l’artificielle pour créer du confort

Évitez le plafonnier unique le soir. Il génère une lumière verticale. Plate. Peu naturelle. Vous vous retrouvez dans une ambiance de salle d’attente. Froide. Impersonnelle.

Préférez des sources multiples. Une lampe de chevet. Une applique murale. Une veilleuse au sol. Vous créez des zones différenciées. Des îlots de lumière. Comme la lumière naturelle crée des coins de soleil et des zones d’ombre. Vous retrouvez du relief. De la profondeur. Du confort.

Pour la lecture : 300 à 500 lux sur le livre. Une liseuse LED orientable suffit. Elle concentre la lumière là où vous en avez besoin. Sans éclairer toute la pièce. Sans déranger si vous partagez votre lit.

Pour l’ambiance : restez sous 150 lux. Une lumière indirecte. Projetée contre un mur. Vers le plafond. Elle génère une atmosphère douce. Enveloppante. Les guirlandes LED à intensité réglable fonctionnent parfaitement pour cet usage.

Cas pratique : dans une chambre de 12 m², combinez une applique murale 2 700 K (100 lumens) près du lit, une lampe de chevet orientable pour lire, et une veilleuse <10 lumens si vous vous levez la nuit. Vous obtenez un éclairage modulable. Adapté à chaque moment. Jamais trop fort. Jamais uniforme.

Vous créez un équilibre entre lumière naturelle le jour et artificielle le soir. Sans rupture brutale. Sans passer d’un extrême à l’autre.

4. Scintillement des LED : cette fatigue invisible absente de la lumière naturelle

Vous finissez votre journée devant votre bureau. Ou au lit avec un livre. Et sans raison apparente, vos yeux brûlent. Votre tête devient lourde. Vous pensez être fatigué. Normal après une longue journée, non ?

Peut-être. Ou peut-être que votre LED scintille.

Le scintillement, c’est une variation rapide de l’intensité. Invisible à l’œil nu au-delà de 100 Hz. Mais votre cerveau, lui, le détecte. Inconsciemment. Il doit compenser ces fluctuations. Recalibrer en permanence. Ajuster la perception.

C’est épuisant. Silencieusement épuisant.

Après une heure, deux heures sous une LED qui scintille, vous avez mal à la tête. Votre concentration chute. Vous pensez que c’est votre journée. Votre stress. Votre fatigue.

Mais c’est juste votre lampe qui vous use à petit feu.

La lumière naturelle ne scintille jamais

La lumière naturelle, elle, ne scintille jamais. C’est un flux constant. Stable. Votre œil se repose. Votre cerveau n’a rien à compenser. Vous pouvez lire pendant des heures au soleil sans ressentir cette fatigue étrange. C’est une des grandes différences entre lumière naturelle et artificielle mal conçue.

Comment fonctionnent les LED qui scintillent

Les LED bas de gamme utilisent la PWM (modulation de largeur d’impulsion). Pour varier l’intensité, elles allument et éteignent la diode rapidement. Si la fréquence est inférieure à 500 Hz, le problème devient sérieux. Même à 1 000 Hz, certaines personnes restent sensibles.

La norme IEEE 1789-2015 fixe des seuils de sécurité. Elle recommande une fréquence supérieure à 3 000 Hz pour éliminer tout risque. En dessous de 1 250 Hz, le scintillement peut vraiment affecter votre confort. L’Institute of Electrical and Electronics Engineers a publié cette norme après plusieurs études sur les effets du flicker sur la santé visuelle.

Comment savoir si votre lumière artificielle vous fatigue ?

Consultez la fiche technique. Les marques sérieuses indiquent « flicker-free » ou « sans scintillement ». Cherchez une fréquence ≥ 3 000 Hz. Ou une mention « pilotage par modulation d’amplitude ».

Testez avec votre smartphone. Ouvrez l’appareil photo. Filmez votre lampe allumée. Si vous voyez des bandes qui défilent sur l’écran, votre LED scintille. Test simple. Rapide. Efficace.

Changez de variateur. Un modèle bas de gamme amplifie le scintillement. Optez pour des variateurs compatibles LED, certifiés sans flicker. Ça coûte quelques euros de plus. Mais ça change tout.

Pourquoi c’est crucial le soir ? Parce que votre pupille se dilate en basse lumière. Le scintillement devient alors plus perceptible. Vous lisez. Vous vous détendez. Et votre système visuel encaisse des micro-chocs invisibles. Sur la durée, ça use.

Vous méritez mieux qu’une lampe qui vous épuise en silence.

5. Lumière et rythme circadien : l’impact de la lumière naturelle vs artificielle sur votre horloge interne

Le soir, cible faible intensité + teinte chaude (2 700–3 000 K) et évite les plafonniers froids. Le matin, expose-toi à une lumière plus vive. La constance horaire (allumage/extinction) stabilise la routine.

Il est 23h. Vous scrollez sur votre téléphone. Ou vous travaillez tard sur votre ordinateur. Ou vous lisez sous votre plafonnier LED blanc. Votre corps refuse de basculer en mode repos.

Parce que votre lumière lui dit qu’il fait encore jour.

La lumière synchronise votre horloge interne. Le matin, elle signale : « Debout. On y va. » Le soir, son absence murmure : « Ralentis. Prépare-toi. » Ce mécanisme repose sur des photorécepteurs dans votre rétine, sensibles aux longueurs d’onde bleues (460-480 nm). Ce mécanisme repose sur des photorécepteurs dans votre rétine, sensibles aux longueurs d’onde bleues (460-480 nm).

Les National Institutes of Health confirment que l’exposition à la lumière bleue le soir perturbe la préparation naturelle au sommeil.

La lumière naturelle respecte ce cycle parfaitement. Le matin : forte et froide. Le soir : faible et chaude. Votre corps suit ces signaux depuis des millénaires.

L’artificielle peut tout casser. Une LED blanche (≥ 4 000 K) émise après 20h active ces photorécepteurs. Votre cerveau capte un signal contradictoire. L’endormissement se décale. Le sommeil devient moins réparateur.

Protéger votre rythme avec les bons réglages

Réduisez les sources bleues après le coucher du soleil. Privilégiez des ampoules 2 700-3 000 K. Activez le mode nuit sur vos écrans. Si vous devez travailler tard, utilisez un éclairage indirect. Jamais un plafonnier froid.

Le matin, exposez-vous à une lumière vive. Ouvrez les volets dès le réveil. Profitez de la lumière naturelle. Si elle manque, une lampe artificielle 5 000-6 500 K compense. Certains réveils simulateurs d’aube reproduisent cette progression lumineuse et facilitent un réveil en douceur.

Maintenez une routine stable. Allumez et éteignez vos lampes aux mêmes heures. La constance compte autant que l’intensité.

Important : nous parlons ici de confort et d’hygiène lumineuse. Si vous rencontrez des difficultés persistantes avec votre sommeil, consultez un professionnel de santé.

6. Créer un éclairage équilibré : combiner lumière naturelle et artificielle en 3 étapes

Vous avez maintenant les clés. Spectre. Température. Intensité. Direction. Scintillement. Rythme. Ce ne sont pas que des concepts abstraits. Ce sont des leviers concrets. Actionnables. Efficaces.

Reste à les appliquer dans votre chambre. Sans tout casser. Sans dépenser une fortune. Juste en faisant les bons choix.

Voici comment composer un éclairage qui travaille avec vous. Pas contre vous.

Étape 1 : Optimiser la lumière naturelle (gratuit, immédiat)

Maximisez l’entrée de lumière le matin. Volets ouverts dès le réveil. Rideaux tirés. Si votre chambre est sombre, ajoutez un miroir mural face à la fenêtre. Il reflète. Il double la luminosité perçue. Vous transformez une pièce triste en espace lumineux. Sans percer de nouvelle fenêtre.

Filtrez-la l’après-midi. Des voilages en lin ou coton diffusent la lumière naturelle sans créer d’obscurité. Vous gardez la clarté. Sans éblouissement. Sans zones brûlées.

Bloquez-la la nuit. Des rideaux occultants ou des stores opaques éliminent les sources extérieures. Lampadaires. Phares de voiture. Lumières des voisins. L’obscurité totale favorise un meilleur repos.

Vous respectez le cycle. Lumière le jour. Obscurité la nuit. Simple. Efficace.

Étape 2 : Choisir les bonnes ampoules (quand la lumière artificielle prend le relais)

Température : 2 700-3 000 K pour le soir. Teinte chaude. Proche du crépuscule. Évitez tout ce qui dépasse 3 500 K après 19h. Vous imitez la transition naturelle de la lumière naturelle. Votre corps comprend. Il suit.

CRI ≥ 90. Rendu des couleurs fidèle. Confort visuel optimal. Vous vous rapprochez de la qualité de la lumière naturelle. Vos yeux se reposent.

Sans scintillement. Fréquence ≥ 3 000 Hz, ou mention « flicker-free ». Contrairement à la lumière naturelle qui est stable, la lumière artificielle peut scintiller si elle est mal conçue. Vérifiez. Testez. Changez si nécessaire.

Puissance modulable. Un variateur ou une lampe dimmable vous permet d’ajuster l’intensité selon l’activité. Vous créez des ambiances. Vous vous adaptez.

Pour gagner du temps, voici notre Top 5 des ampoules connectées adaptées à une chambre (teinte chaude, réglages, confort visuel).

Étape 3 : Positionner intelligemment vos sources

Lampe de chevet : 150-200 lumens, 2 700 K, orientable. Pour la lecture. Pour les derniers moments avant de dormir. Douce. Proche. Enveloppante.

Applique murale : éclairage indirect. Projeté vers le plafond. Crée une ambiance douce. Sans ombre portée. Imite la diffusion de la lumière naturelle indirecte. Vous retrouvez du relief.

Liseuse LED : 300-500 lux sur le livre. Bras articulé. Évite d’éclairer toute la pièce. Concentre la lumière où vous en avez besoin. Respecte le sommeil de votre partenaire si vous partagez le lit.

Veilleuse au sol : <10 lumens. Rouge ou ambre (<2 700 K). Pour les déplacements nocturnes. Sans réveiller complètement votre système visuel. Pour en savoir plus sur l’intérêt spécifique de la lumière rouge dans une chambre, nous avons détaillé ses avantages.

Bonus : Automatiser les variations

Les simulateurs d’aube reproduisent le lever du soleil. Ils augmentent progressivement l’intensité. Passent du rouge au blanc. Pratique si votre réveil se fait avant l’aube. Ou dans une pièce sans lumière naturelle.

Les lampes connectées programment des scénarios. Le matin : lumière froide (5 000 K), montée progressive. Le soir : lumière chaude (2 700 K), baisse graduelle. La lumière artificielle suit les cycles de la lumière naturelle. Automatiquement. Vous n’avez rien à faire.

Équilibrer lumière naturelle vs artificielle dans une chambre : cas pratiques

Chambre 10 m², orientation nord, peu de lumière naturelle :

- Miroir face à la fenêtre pour capter chaque rayon de lumière naturelle.

- Plafonnier LED 4 000 K (400 lumens) pour le matin uniquement. Éteint dès 18h.

- Applique murale 2 700 K (150 lumens) : la lumière artificielle prend le relais en soirée.

- Liseuse orientable pour la lecture.

- Veilleuse rouge (<10 lumens) au sol pour la nuit.

Chambre 15 m², baie vitrée plein sud, forte luminosité naturelle :

- Voilages lin pour diffuser la lumière naturelle directe sans éblouir.

- Stores occultants pour bloquer toute lumière la nuit.

- Deux lampes de chevet dimmables 2 700 K (100 lumens chacune) : lumière artificielle douce pour le soir.

- Guirlande LED chaude le long du mur. Éclairage décoratif. Doux. Apaisant.

Coin lecture dédié :

- Fauteuil près de la fenêtre pour profiter de la lumière naturelle en journée.

- Liseuse LED sur bras articulé, 500 lux, 3 000 K, flicker-free : la lumière artificielle complète quand la lumière naturelle faiblit.

- Tapis clair pour réfléchir la lumière ambiante, naturelle ou artificielle.

Vous voyez le principe ? Superposez. Adaptez. Modulez. Profitez de la lumière naturelle quand elle est disponible. Complétez avec de l’artificielle bien choisie. Votre chambre devient un espace qui vit. Qui respire. Qui s’adapte à votre rythme.

Pas une salle d’attente figée. Mais un cocon qui vous accompagne.

7. Tableau comparatif : lumière naturelle vs artificielle en un coup d’œil

| Critère | Lumière naturelle | Lumière artificielle (LED) |

| Spectre | Continu, toutes longueurs d’onde | Pics spectraux (bleu dominant) |

| CRI / TM-30 | 100 (référence absolue) | Variable (80-98 selon qualité) |

| Température de couleur | Évolutive (2500-6500 K) | Fixe (sauf lampes connectées) |

| Intensité | Variable selon heure, météo, orientation | Constante (réglable avec variateur) |

| Direction | Omnidirectionnelle (diffuse) | Orientable selon positionnement |

| Scintillement | Aucun | Possible (selon fréquence PWM) |

| Contrôle | Limité (voilages, stores) | Total (intensité, teinte, minuteur) |

| Coût | Gratuite | Consommation électrique variable |

| Disponibilité | Limitée (nuit, hiver, orientation) | 24h/24, toute l’année |

| Impact décoratif | Rendu fidèle des couleurs | Dépend du CRI et de la température |

👉 En résumé : La lumière naturelle vous offre le rythme. La lumière artificielle vous donne le contrôle. Aucune n’est parfaite seule. Mais ensemble, elles créent l’équilibre. Profitez de la lumière naturelle quand elle est là. Complétez intelligemment avec de l’artificielle bien choisie. Vous créez un environnement qui vous respecte.

FAQ Lumière naturelle vs artificielle

Presque, mais pas totalement. La lumière naturelle offre un spectre complet et une intensité exceptionnelle (jusqu’à 100 000 lux). Une LED de qualité (CRI ≥ 90, 5 000-6 500 K) compense bien un manque de lumière naturelle le matin ou en hiver, mais ne remplace pas une vraie exposition extérieure.

Vérifiez trois points : CRI ≥ 90 sur l’emballage, fréquence PWM ≥ 3 000 Hz (ou mention « flicker-free »), et température de couleur indiquée en Kelvin. Testez le scintillement en filmant la lampe avec votre smartphone : si des bandes apparaissent, fuyez.

Trois actions : choisissez des ampoules « flicker-free » (≥ 3 000 Hz), utilisez des variateurs compatibles LED récents, et évitez les LED premier prix. Testez vos lampes actuelles avec votre smartphone pour détecter le scintillement invisible.

Conclusion : lumière naturelle et artificielle, un duo à équilibrer

Vous y êtes. Vous savez maintenant ce qui distingue vraiment la lumière naturelle de l’artificielle. Ce ne sont pas des concepts flous. Ce sont des critères mesurables. Actionnables. Efficaces.

Spectre. Température. Intensité. Direction. Scintillement. Rythme. Chacun joue son rôle. Chacun impacte votre confort. Votre fatigue. Votre capacité à décrocher le soir.

La bonne nouvelle ? Vous n’avez pas besoin de tout changer. Ni de dépenser une fortune. Juste de faire les bons choix. Une ampoule chaude le soir. Un miroir bien placé. Un variateur de qualité. Des voilages clairs. Des rideaux occultants la nuit.

Vous reprenez le contrôle. Vous créez un éclairage qui travaille avec vous. Pas contre vous. La lumière naturelle stimule le jour. La lumière artificielle bien réglée apaise le soir. L’obscurité protège la nuit.

Simple, logique, efficace.

Vous voulez aller plus loin ? Découvrez comment choisir la bonne température de couleur selon l’heure de la journée pour optimiser chaque moment de votre routine. Et explorez comment la lumière bleue influence réellement votre sommeil pour affiner encore vos réglages.

J’analyse et compare des produits en toute indépendance pour vous aider à améliorer votre sommeil et votre confort au quotidien.